近年、ビジネスを取り巻く環境は目まぐるしく変化し、企業が持続的に成長していくためには、デジタルの力を最大限に活用した変革が不可欠となっています。このような背景から、ITコーディネータ協会は、IT経営推進の指針となる「ITコーディネータプロセスガイドライン」をVer.4.0に改訂しました。今回は、このPGL4.0がどのようなものか、そして旧版(PGL3.1)から何が変わったのかを詳しく解説していきます。

👉受験者の方へ:PGL4.0準拠のITコーディネータ試験に向けた、無料の問題集を用意しております。全75問。本記事などと併せてご活用ください。

PGL4.0とは?

PGL4.0は、正式名称を「ITコーディネータプロセスガイドライン Ver.4.0 デジタル経営推進プロセスガイドライン」と称し、激しい外部環境の変化の中でITを利活用し、ビジネスモデルを変革していくための「実行基準(プロセス)」と「判断基準(基本原則)」を示したものです。PGL3.1までは「IT経営」を推進してきましたが、PGL4.0では「デジタル経営」という言葉を前面に打ち出し、そのスコープを個々の企業のIT利活用による経営変革だけでなく、社会課題の解決を含むより広範なイノベーションと成長を支援するものへと拡張しています。

想定読者は、ITコーディネータ(ITC)を目指す方や既存のITCはもちろんのこと、経営者、デジタル経営推進者、開発リーダー、運用リーダー、ITベンダーなど、デジタル経営に関わるあらゆる立場の人々です。このガイドラインは、デジタル社会における共通認識を図るためのコミュニケーションツールや共通言語としての役割も目指しています。

旧版(PGL3.1)との違いを概観

PGL4.0は、ITコーディネータが活動するバックグラウンドの大きな変化に対応するために改訂されました。ここでは、PGL3.1との主な違いをいくつかご紹介します。

時代背景と変革の加速

PGL3.0(2016年頃)の時代は、日本経済の低迷と社会価値観の変化の予兆があり、持続的イノベーションが模索されていました。DX(デジタルトランスフォーメーション)への意識はまだ低く、テクノロジーが急速に進化し始めた時期でした。

一方、PGL4.0が発行された2024年は、コロナ禍を経て、イノベーションと変革が「待ったなし」の状況にあります。もはや「破壊的イノベーション」が常識となり、ベンチャー企業の台頭が顕著です。データ駆動型社会が本格化し、中小企業も含めDXへの意識が向上しているのが現在の状況です。このようなVUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代に、企業は変化をチャンスと捉え、ITとデータの利活用を後回しにせず、自前主義からの脱却、共創、そして顧客価値実現を最優先とすることが求められています。

「サイクル」概念の導入とプロセスの再編

PGL3.1ではSPDLIやPDCAといった概念がありましたが、PGL4.0ではこれらを「サイクル」という概念に吸収・再編し、反復型のプロセスを重視しています。

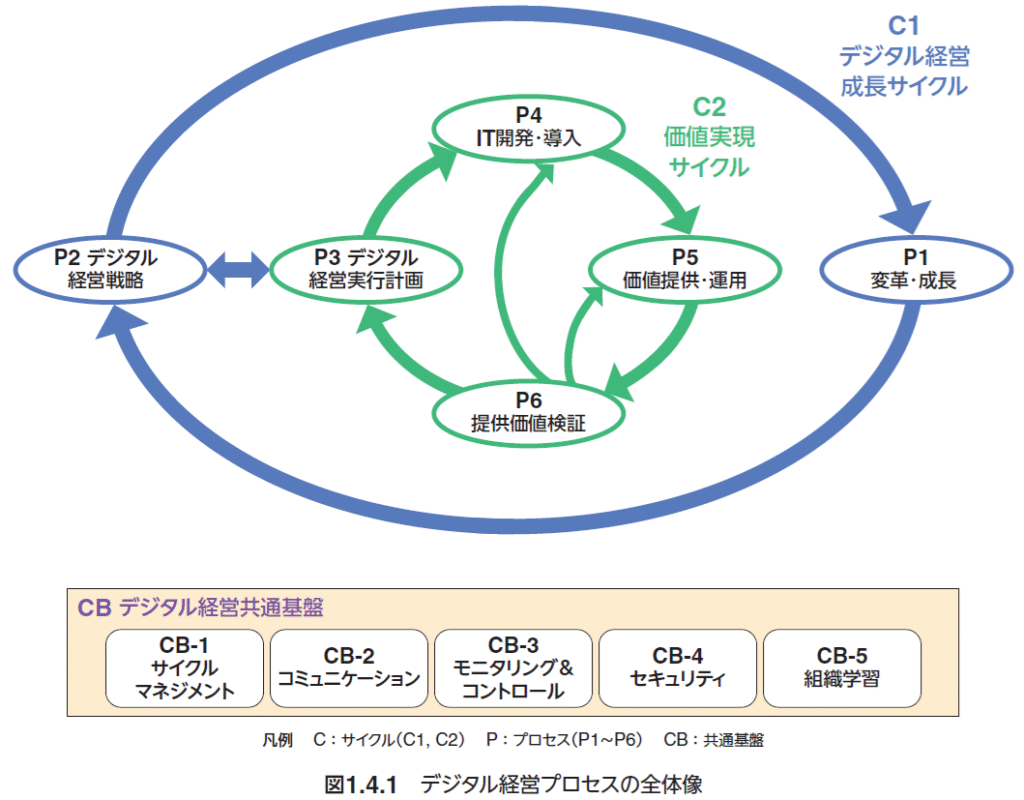

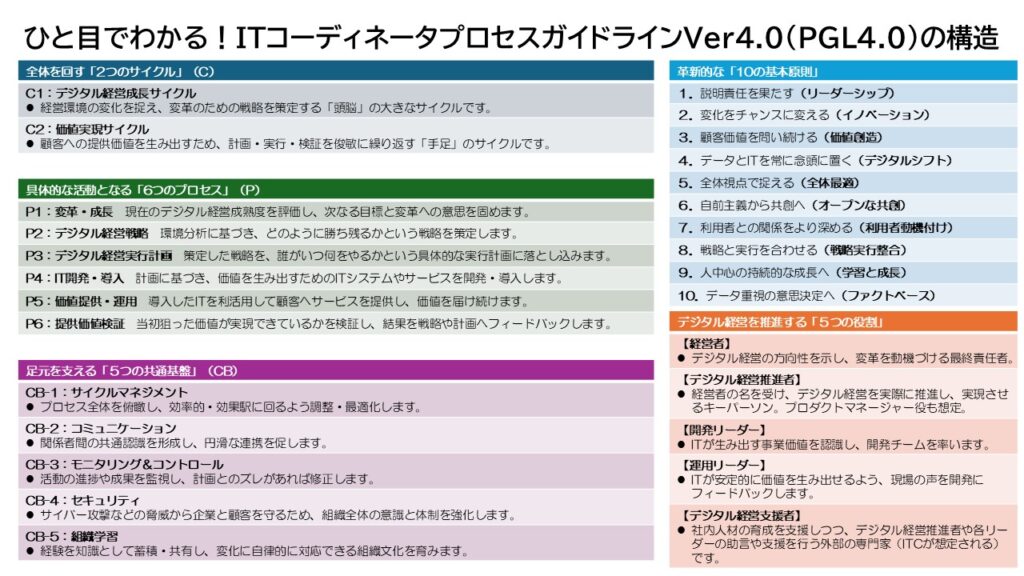

PGL4.0の全体像は、以下の2つの主要なサイクルと、それを支える基盤で構成されます。

3.1でもそうでしたが、「ループが二つある」ことに注目してください。全体を俯瞰する大きなループの中で、より具体的な活動である小さなループが回る、ダブルループ構造になっています。

(出典:ITコーディネータプロセスガイドライン Ver.4.0)

デジタル経営成長サイクル(C1)

●経営環境の変化を的確に捉え、変革のための戦略を策定するサイクルです。上の図でいうと外側の円が該当します。3時方向にあるP1を出発点に、時計回りに回ります。

●「変革・成長プロセス(P1)」と「デジタル経営戦略プロセス(P2)」を含みます。

●P1では、現在のデジタル経営成熟度を評価し、次なる目標と変革意思を決定します。

●P2では、経営環境の情報収集と分析を進め、デジタル経営戦略を策定します。

●このサイクルを通じて、デジタル経営マインドやデジタル経営ガバナンスの向上を目指します。

価値実現サイクル(C2)

●C1で策定された経営目標と顧客価値の実現を目指し、計画・実行・評価を繰り返すサイクルです。上の図で言うと内側の円になります。9時方向にあるP3を出発点に、時計回りに回ります。

●「デジタル経営実行計画プロセス(P3)」、「IT開発・導入プロセス(P4)」、「価値提供・運用プロセス(P5)」、「提供価値検証プロセス(P6)」を含みます。

●P3では、戦略を具体的な実行計画に落とし込みます。

●P4でITシステムの開発・導入を進めます。

●P5でITサービスを利活用し、顧客へ価値を提供・運用します。

●P6「提供価値検証プロセス」が新たに加わり、提供された価値が計画通りに実現されたかを検証し、その結果をP3やP4、P5にフィードバックする役割を担います。これにより、価値が「絵に描いた餅」で終わらないよう、その実現を重視しています。

●C2は「仮説・検証型」と「計画・実行型」の2つの進め方に対応しており、ビジネスの俊敏性(アジリティ)を重視しています。

●C1とC2はそれぞれ独立して回転しつつも、戦略と実行の間の密接な連携を保ち、フィードバックを通じて継続的な改善を促します。

「価値」へのさらなる注力

PGL4.0では、顧客価値の創出をデジタル経営の目標として明確に掲げています。企業は、市場や顧客の変化を捉え、経営理念や経営者の「思い」に基づき、顧客が抱える課題を解決する価値を追求することが求められます。これは単なる利益追求だけでなく、事業価値、企業価値、そして社会価値の向上にも貢献するものです。

デジタル経営共通基盤(CB)の拡充

PGL3.1では「IT経営共通領域」としてプロジェクトマネジメント、モニタリング&コントロール、コミュニケーションの3つがありましたが、PGL4.0では「デジタル経営共通基盤(CB)」として、これらをさらに強化・拡張しています。上の図では二つの円の下に並んでいる、CB-1からCB-5までの要素が該当します。

新たに加わった主な要素は以下の通りです。

サイクルマネジメント(CB-1)

PGL3.1の「プロジェクトマネジメント」に代わり、各サイクルやプロセス全体の最適化に焦点を当てています。経営の要諦は、サイクルをいかに調整して効率的かつ効果的に回すかにかかるとされています。

セキュリティ(CB-4)

サイバー攻撃や情報漏洩といった増大する脅威に対応するため、新たな共通基盤として位置づけられました。企業全体でのセキュリティ意識向上と体制強化を促します。

組織学習(CB-5)

組織全体の経験からの学習、知識の共有(暗黙知の形式知化、形式知の内面化)と応用を促し、変化に対応できる組織文化の醸成を目指します。これは人的資本経営の考え方とも連携しており、リーダーシップだけでなく組織全体の能力向上を図ります。

その他、コミュニケーション(CB-2)やモニタリング&コントロール(CB-3)も、デジタル経営の推進を円滑にするために重要な共通基盤として機能します。

登場人物と役割の明確化

PGL4.0では、デジタル経営を推進する主要な登場人物とその役割がより明確に定義されました。

●経営者: デジタル経営の方向性を示し、変革実行に向けた動機づけを行う、最終的な責任者です。特に組織学習(CB-5)を主導します。

●デジタル経営推進者: 経営者から命を受け、デジタル経営を実際に推進し、実現させるキーパーソンです。事業部門の業務全般に精通し、プロダクトマネージャーとしての役割も想定されます。

●開発リーダー: ITシステムが生み出す事業価値を認識し、開発チームを率いる役割を担います。

●運用リーダー: ITシステムが安定的に価値を生み出せるよう、運用チームを率い、現場の声を開発にフィードバックします。

●デジタル経営支援者: 社内人材の育成を支援しつつ、デジタル経営推進者や各リーダーの助言や支援を行う外部の専門家(ITCが想定される)です。

これらの役割は、従来のピラミッド型ではなく、フラットで柔軟な体制でのコラボレーションを前提としています。

10の基本原則への集約

PGL3.1に51あった基本原則は、PGL4.0では以下に示す10の核心的な基本原則に絞り込まれました。これにより、デジタル経営を成功に導くための判断基準がより簡潔かつ強力になっています。

1.説明責任を果たす(リーダーシップの原則)

2.変化をチャンスに変える(イノベーションの原則)

3.顧客価値を問い続ける(価値創造の原則)

4.データとITを常に念頭に置く(デジタルシフトの原則)

5.全体視点で捉える(全体最適の原則)

6.自前主義から共創へ(オープンな共創の原則)

7.利用者との関係をより深める(利用者動機付けの原則)

8.戦略と実行を合わせる(戦略実行整合の原則)

9.人中心の持続的な成長へ(学習と成長の原則)

10.データ重視の意思決定へ(ファクトベースの原則)

これらの原則は、各プロセスの実行における判断の視点を提供し、変化の激しい時代において方向性を見失わないための羅針盤となります。

まとめ

これまでの説明を以下のシートにまとめました。上の方にある、公式のサイクル図とあわせて参照し、理解を深めていただければ幸いです。(画像をクリックすると、Googleスライドが表示されます。)

PGL4.0は、デジタル社会の加速する変化に対応し、企業がデータとITを徹底的に利活用して経営を変革し、健全で持続的な成長を導くための、より実践的で包括的なガイドラインへと進化しました。単なるIT導入に留まらず、「価値」の創造と検証に焦点を当て、アジャイルな「サイクル」で経営を進め、セキュリティや組織学習といった共通基盤を強化し、役割を明確化した多様な人材が「共創」することで、複雑な現代社会を勝ち抜く力を企業にもたらします。PGL4.0は、すべての企業がデジタル経営を実現するための強力な指針となるでしょう。

次回予告

次回は、デジタル経営を成功に導く「10の基本原則」について紹介していきます。

PGL3.1では51個もあった基本原則(全体の基本原則7つと、各プロセスの基本原則をすべて合わせて51個ありました)は、PGL4.0では再編され10の基本原則に集約されました。

PGL3.1時代の基本原則を踏襲しつつ、共創や動機付け、ファクトベースの判断といった新しい概念も取り入れられています。

次回はこの「10原則」の全体構造を、今回もご紹介したサイクルとプロセスの図を交えながら解説していきます。