※本記事の中程で、逆機能について一覧表にまとめています。逆機能の詳細な内容について知りたい方はそちらにジャンプしてください。

はじめに

組織の問題を語る際、「官僚制の『逆機能(dysfunction)』」という言葉がよく登場します。組織の成長に伴い、だんだん官僚的な側面が芽生えてきて、そのうちに悪影響を及ぼすようになる、という文脈で使われることが多い言葉で、ひとつの「制度疲労」を表したものです。しかし、この「逆機能」という日本語訳には、実は深い意味のズレが潜んでいるのではないか――。この記事では、社会学者ロバート・K・マートンの理論を起点としながら、この訳語の問題と、私たちが組織戦略をどう理解すべきかについて考察します。

「逆機能」という言葉の由来

「逆機能」という言葉は、マートンが1949年に著した『Social Theory and Social Structure』で提唱した “dysfunction” の訳語として、日本で1960年代以降に定着したものと考えられます。彼は、社会制度や構造が本来意図した機能とは異なる結果を生むことがあるという視点から、「顕在的機能」「潜在的機能」と並べて、いわゆる「逆機能(dysfunction)」を提示しました。

この訳語は、順機能(=positive function)との対比を意識した、わかりやすい教育的構造を持っています。しかし、そのわかりやすさが、原語の持つニュアンスを十分に伝えていない可能性もあります。

💡より正確には、順機能(Positive functions)として「顕在的機能(Manifest Functions)」と「潜在的機能(Latent Functions)」を定義し、さらにいわゆる逆機能として「Dysfunctions」を定義しています。

- Manifest Functions(顕在的機能:いわゆる順機能のひとつ)

- 組織や制度が意図されて自覚された結果を指す

“Manifest functions are the consequences that people see, observe or even expect.”

- 組織や制度が意図されて自覚された結果を指す

- Latent Functions(潜在的機能:状況により順機能にも逆機能にもなり得る)

- 意図されず、自覚もされないが、結果的に機能している働き

“Latent functions are those that are neither recognized nor intended.”

- 意図されず、自覚もされないが、結果的に機能している働き

- Dysfunctions(いわゆる逆機能)

- 結果がネガティブで、制度の安定や調整に対してマイナスの要素となる現象

“Dysfunctions are a type of unintended outcome that is harmful in nature.”

- 結果がネガティブで、制度の安定や調整に対してマイナスの要素となる現象

「逆機能」は本当に“逆”なのか?

「逆機能」という日本語には、「正反対」「敵対」「反転」といった強い語感があります。つまり、たとえば「合理性」が「非合理性」に、「効率」が「非効率」に反転するかのように聞こえます。しかし、マートンの語る “dysfunction” は、それほど単純な“反対”を意味していません。

実際には、制度が本来の目的を果たせなくなったり、過剰に働いて副作用をもたらしたり、現場の文脈に合わなくなったりすることで、以下に示す例のように組織が「うまくいかなくなる」現象――つまり機能不全のような状態こそが “dysfunction” の核心です。

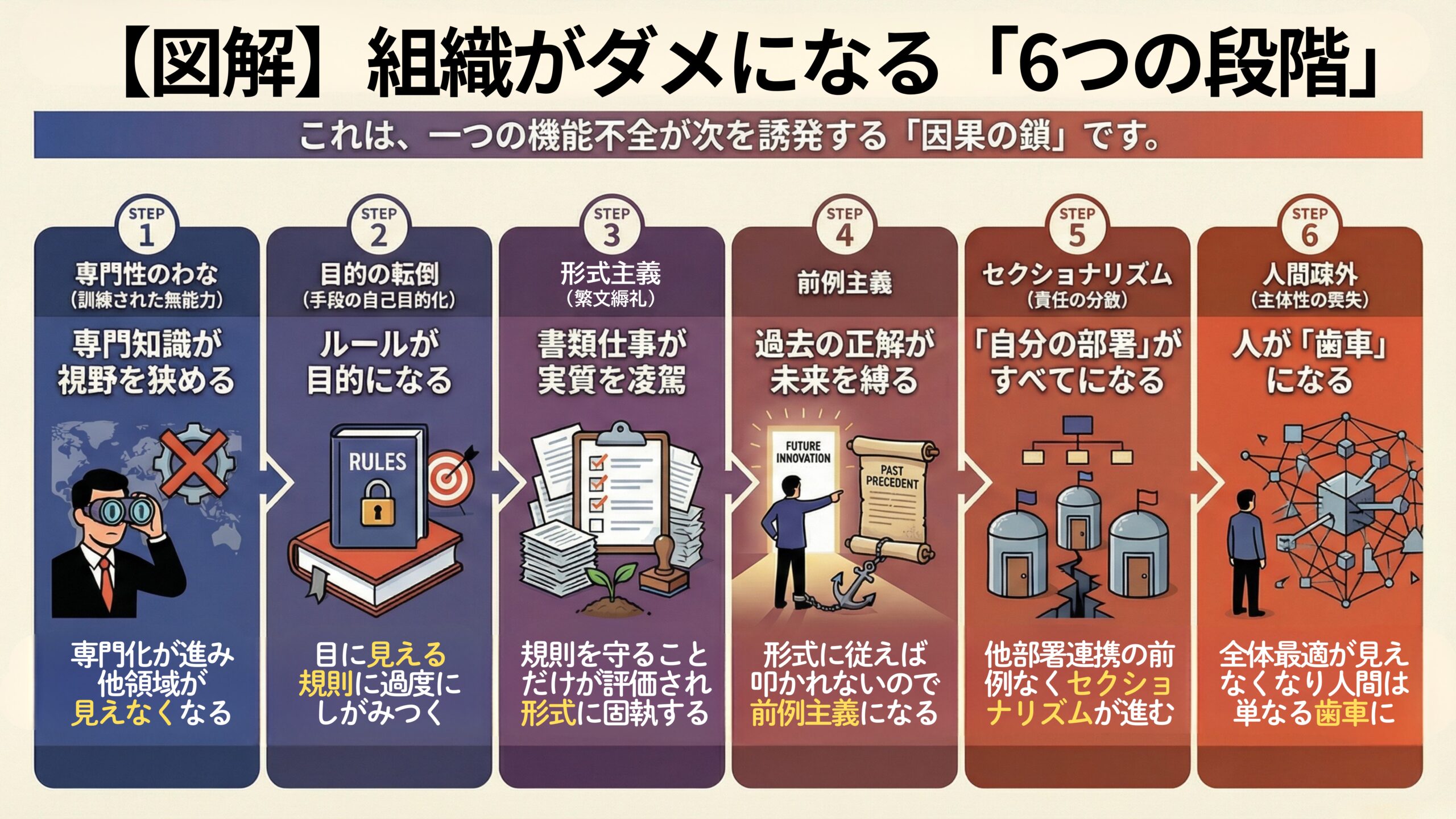

段階的に進行する「逆機能」

ここでいったん官僚制のいわゆる「逆機能」と言われている現象を整理しておきましょう。これらは、いずれもマートンが言い出した「専門性のわな(trained incapacity=訓練された無能力)」に端を発しています。

専門性のわなは、専門的に訓練されたが故に、かえって状況判断ができなくなる現象で、ここから次のように弊害が広がっていきます。

あまり他では書かれませんが、実は下記のように段階を踏んで様々な弊害が発生していくところが一つのポイントです。各段階は一部重なりあって進行することもあります。

| 段階 | 状態の変化 | 定番の表現 | なにが起きているか |

| 1 | 専門化の進行 | 専門性のわな または 訓練された無能力 | 専門知識への適応が進みすぎ、例外対応や全体目的が視野から消えてしまう |

| 2 | 認知の変質 | 目的の転倒 あるいは 手段の自己目的化 ミッション・ドリフト | 規則・手続きの重視が進みすぎ、本来の目的が見えなくなる |

| 3 | 評価軸の置き換え | 形式主義 あるいは 繁文縟礼(はんぶんじょくれい) | 帳票や数値の整備が進みすぎ、実質的成果が評価されなくなる |

| 4 | 判断の固定 | 前例主義 | 過去事例への依存が進みすぎ、本質や現状に即した判断ができなくなる |

| 5 | 主体の希薄化 | 責任の分散 あるいは セクショナリズム | 職務分掌・役割分離が進みすぎ、全体責任の所在が消える |

| 6 | 組織の帰結 | 人間疎外 あるいは 主体性の喪失 | 規則準拠・手続き実行が進みすぎ、人が判断主体でなくなる |

この表で表したように、それぞれの「逆機能」は段階的に進行し、徐々に組織をダメにしていきます。また、表ではひとつ前の状態が次の状態を誘発する因果の鎖になっています。

これを説明すると以下のようになります。

- 専門化が進むと、自分の領域以外が見えなくなる(訓練された無能力)。

- 見えない不安を補うために、目に見える「規則」に過度にしがみつく(目的の転倒)。

- 規則を守ること自体が評価対象になると、中身より「書類」が重要になる(形式主義)。

- 形式が整っていれば叩かれないため、新しい挑戦より「過去の正解」をなぞる(前例主義)。

- 過去に他部署と連携した前例がないため、自部署の殻に閉じこもるようになる(セクショナリズム)。

- 組織全体の利益は忘れ去られ、もはや人間は巨大な規則体系の「歯車」に成り下がる(人間疎外)。

ここでひとつ注意すべき点は、上記の機能不全は、官僚制が進み、制度自体が確実に機能しているからこそ、不都合や不便が生じているのであって、公平性を重視したら不公平になったとか、専門化が進みすぎて専門化が損なわれたとか、いわゆる「逆」の結果をもたらしたわけではないのです。ベクトルが逆向きなのではなく、あくまでベクトルの大きさが大きくなりすぎたが故の「弊害」や「副作用」というのがより正しい表現です。

(いきなりなんだ、という方もおられるかもしれませんが、もともとこの記事は「dysfunciton」の訳語に対する解釈から始まったものですのでご容赦ください。逆機能の内容自体の説明については、ここまでで終了です)

なぜ「逆機能」と訳されたのか

「dysfunction」はギリシャ語由来の接頭辞 “dys-“(悪い、困難、不完全)と “function”(機能)からなる言葉であり、本来は「機能不全」や「障害」を意味します。ただし、”dys-“には「悪い」という意味はあっても「逆」という意味はありません。

一方で、ラテン語由来の接頭辞 “dis-“(否定、反転)には「逆」の意味があります。もし翻訳者が dys- を dis- と混同したとすれば、「逆機能」という訳語が生まれたのも自然な流れです。

訳語の決定には、当時の日本の社会学や行政学において、「順⇔逆」という図式が教育的にわかりやすく受け入れられたという事情もあったかもしれません。(例えば1970年代以降の教育病理学では、以下のように「順機能⇔逆機能」の枠組みが制度分析の形式として活用されていました)

“「社会病理現象として教育をとらえる場合、順機能と逆機能という視角からの分析は非常に有効だという」”

村上光朗「教育病理の判断基準の再検討」、教育社会学研究第37集(1982) p.87.

より適切な訳語はあるのか?

一方で、既に医学や心理学、経済などの分野では、”dysfunction” は「機能不全」と訳すのが一般的です。

例:

- 心臓機能不全(cardiac dysfunction) :医学分野

- 認知機能不全(cognitive dysfunction) :心理学・神経科学分野

- 市場機能不全(market dysfunction) :経済・ビジネス分野

これに倣うならば、官僚制や制度論の文脈でも「逆機能」より「機能不全」としたほうが、原義との整合性が高く、かつ副作用・制度疲労・構造的逸脱といった現象をより正確に捉えることができると考えられます。

おわりに:言葉を見直すことは制度を見直すこと

「逆機能」という訳語は、dysfunction の意味を日本語でわかりやすく示すために一定の役割を果たしてきたといえます。特に教育的な文脈では、「順機能」との対比で制度のプラス・マイナス両面を整理するのに有効でした。

しかしながら、その語感が制度を“対立的”または“反転的”に理解させる危うさをはらんでいることも否定できません。「誤訳」とまでは言えないものの、むしろ「機能不全」と訳したほうが原義との整合性が高く、かつ制度批判・改革の文脈においてより建設的な理解を促す表現となり得るのではないでしょうか。

制度改革や組織改善を考えるなら、まずはその土台となる「言葉」から見直してみることが、実は最も実践的な第一歩かもしれません。

官僚制の「逆機能」が、「両利きの経営」におよぼすマイナスの影響についてはこちら。